Joan de Sagarra

Joan de Sagarra: el manantial de Próspero

El escritor barcelonés, periodista sin reloj, contó el pasado de una ciudad que no existiría sin él y renovó la crítica escénica aplicando el spleen de lo subjetivo sobre la abstracción

Uno puede imaginar o recordar a Joan de Sagarra en una acera de la Calle San Olegario, junto a su amigo Josep Maria Carandell, atentos ambos a los bailes de la patacada, celebrados a base de gramófono, pasos vacilantes, muñecas cimbreantes, empujones y bofetadas, en la entrada del caserón de Don Antonio Nadal. La casa presenta un curioso aspecto fabril porque está donde estuvieron los talleres del Brusi (El Diario de Barcelona), un periódico que empezó durante la Guerra de la Independencia y que siguió hasta los años ochenta del pasado siglo. Sagarra y Carandell practicaban el paseo anónimo, a veces descorazonador, de dónde sacaban fuerzas para hablar a la ciudad que vivía a espaldas del arrabal. Aun entonces se entraba en Isla negra, corazón del Chino, cruzando el patio del convento de las Arrepentidas, hasta el conjunto de San Ramon, San Olegario y Tapias. Allí quiso ser Maigret y su dueño Simenón, que son indivisibles; se encomendó a menudo con el holograma de Carvalho y hasta quiso angostar alguna intriga de Camilleri. A Joan de Segarra, que murió este 2 de mayo, le acompaña en su despedida una generación irrepetible.

Nacido en París y con estudios teatrales en La Sorbona, Sagarra deja una herencia hecha de letras, un material sensorial ignífugo, reflejo escarlata de un pasado barcelonés que no existiría sin él, por mucho que sobrevivan las Golondrinas del Puerto. Acostumbrado a inviernos con palmeras frente al mar de la Sexta Flota valoró el mitificado gótico de la ciudad vieja con el toque carolingio imperceptible de la Europa Occidental. Explora la arquitectura que influye especialmente en el caminante solitario. Baldea a conciencia las murallas defensivas de perfil casi otomano y recorre el laberinto de callejuelas con los olores tentadores del pan a primera hora, cuando la paleta de amarillos mortecinos anuncia el día.

Sagarra poetiza y detona el dato, las dos condiciones que se imponen hoy a los enviados especiales a las zonas de conflicto. Con la diferencia de que él no se mueve de sitio ni de cartero en la época de la imprenta atropellada por un mundo sin papel. El cronista es un periodista sin reloj. Sagarra llega a la prensa de lectura obligatoria procedente del mundo teatral francés y de la Rue de l’Odeón. Renueva la crítica escénica aplicando el spleen de lo subjetivo por encima de la abstracción. Su opinión cuenta en la etapa de la reconstrucción y no se encomienda a nadie para sacarles los colores a los Boadella, Els Joglars, Comediants y el Teatre Català de Flotats. Una de sus puntualizaciones hace mella en el actor, el pedestal de la Comedie, que llega a declarar que no pisará ningún teatro si Sagarra está en la sala.

Joan no soporta la cultureta mesocrática de los nacionalistas. Es un defensor intenso del bilingüismo. Y ya, en tiempos revueltos de lo indepe en marcha, se apunta al Foro Babel, junto a Rosa Regàs o Ana María Moix dos camaradas del lejano brocado aterciopelado de la gauche, en la calle Muntaner.

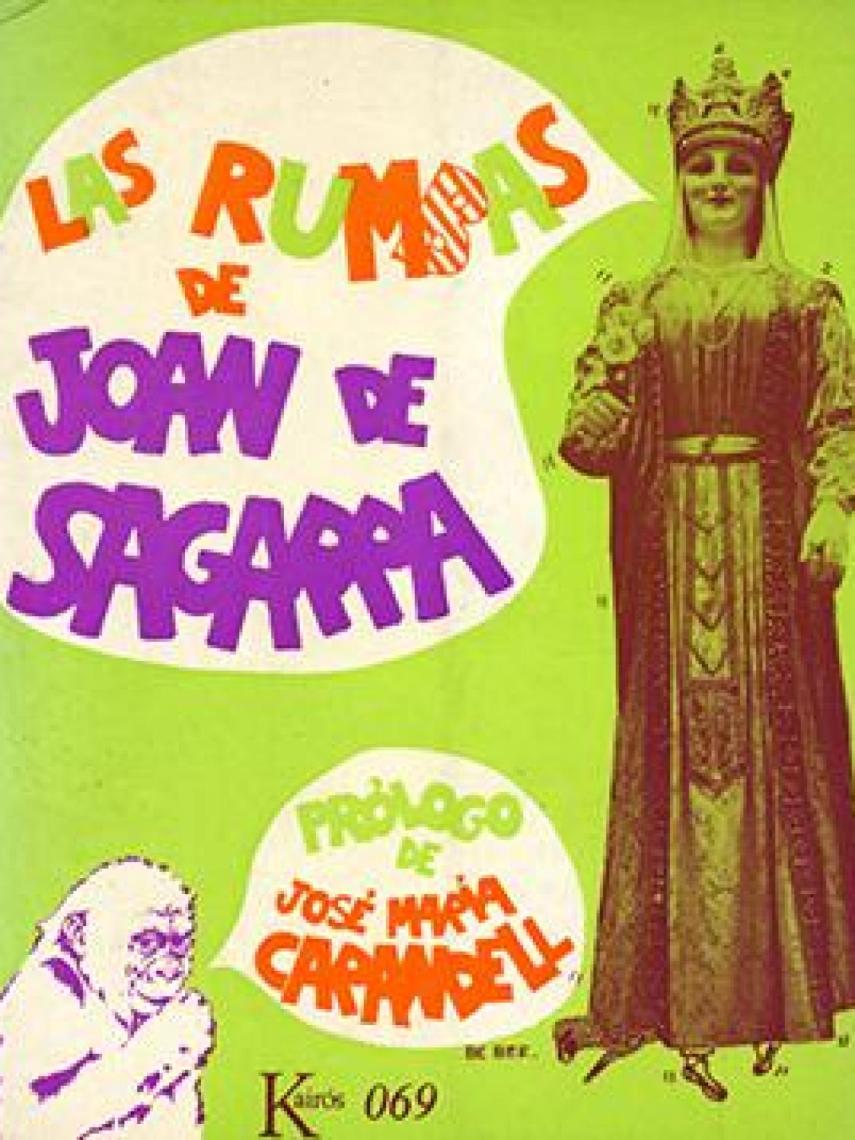

'Las rumbas'

Todavía en el esplendor preolímpico de Barcelona, frecuenta la Calle del Arco del Teatro, muy habitual en las novelas de misterio y crimen; suele detenerse en el Vllarrosa -¿y quién no?- reabierto en 1982, con la memoria puesta en las crónicas leídas de Sebastiá Gasch, quien inmortalizó sus andanzas con el joven Joan Miró, cuando el pintor complementaba en la calle su educación en el Cercle Artistic de Sant Lluch.

En los años del despegue, después de la Transición, Barcelona pierde el acento canalla de boulevard. Sagarra vive ya en la casa del Paseo de San Juan envuelto en la Pléiade, leyendo hasta despuntar del alba y durmiendo hasta media mañana, la hora del aperitivo. Es entonces cuando decide seguir siendo francés, porque no encuentra ningún motivo para ser español. Lo cuenta sin omitir detalles en el vespertino culto que le ha convertido en el cronista de la ciudad lentamente renacida. Algunos oímos esta elección de nacionalidad vocacional en la Guía del Ocio, el semanario cartelera en el que Sagarra cada semana escribe la página de critica teatral, Ramón de España, la crítica musical más contemporánea que se ha escrito, Carandell, unas gotas deliciosas de la ciudad de los arquitectos y, un servidor, una página de literatura portátil, apoyada en las novedades editoriales.

A pocos metros de la revista, el domicilio del gran Terenci Moix, colaborador de la revista casi casual, recibe sin complejos a propios y extraños a media tarde, después de pasar por el almuerzo entrañable del matrimonio Carandell en un conocido restaurante de la calle Enric Granados.

Sagarra no suele levantar la voz como no sea para llamar al camarero. Rompe moldes en barras y mesas de mármol puntillado. Ante el vaso casi apurado y la botella de Jameson sobre la mesa, habla de contornos, viejas canciones o detalles inmisericordes de la memoria. Habla como escribe, desde el corazón, pero sin olvidar nunca que hay que escupir en la closca pelada del cretins, como escribió el poeta Salvat-Papasseit, en La marxa nupcial.

Reúne sus artículos en publicaciones como Fotogramas, Canigó, La Guía del Ocio o El Papus, y en sus dos últimos periódicos, El País y La Vanguardia en dos libros -Las rumbas de Joan de Sagarra y La horma de mi sombrero- que recogen la urbe y la ciudadela interior del que pisa las calles desde el afecto, con ataques sorpresivos de melancolía. En una ocasión me cuenta distraído que uno de los visitantes del domicilio familiar de su padre, Josep Maria de Sagarra, había sido William Burroughs, el transgresor. En una entrevista en el Ateneu, Joan confiesa que Burroughs, en el transcurso de una conversación escucha una voraz crítica de su libro El almuerzo desnudo, se levanta cabreado, se va directo al balcón del comedor de los Sagarra y simula tirarse al vacío, en medio del espanto colectivo. En realidad, el escritor laureado de la Beat Generation (él nunca aceptó este honor) solo ha saltado de balcón a balcón. Hubo llanto, pero fue el de la risa.

Joan de Sagarra aprende a convertir la broma en cultura cotidiana; a cultivar la exageración que acaba con un beso. Así eran las sagarradas de Joan, el amigo de tantos entre las más dotados, como Vila-Matas o Juan Marsé, al que llora con desconsuelo el día de su funeral. Le aman y le concomen. Recibe merecidos galardones, como el premio Ciutat de Barcelona, el título de oficial de la Orden de las Artes y las Letras (2006) y el Premio Nacional de Periodismo (2008).

Cuida la exageración y revisa el teatro sin nimiedades minimalistas. Exalta al Romea y al Teatre Lliure, nuestra “perla”. Busca la verdad en directores, actores y escenógrafos; se acerca a las dramaturgias de Roure, Rusiñol o Iglesias y hace los mismo con al trabajo posmoderno de los llorados Joan Ollé o Fabià Puigcerver. De vez en cuando, malogra de palabra sus artículos ya publicados; aprovechaba para reiterar anécdotas del Café de Flore, donde Giacometti le daba de comer patatas fritas cuando iba con su padre a tomar el aperitivo. Sin olvidar que a su lado estaban Simone de Beauvoir, Jean Vilar, Raymond Queneau, Jacques Prévert y Joseph Kosma, el compositor de Hojas muertas. Es solo un niño, el hombre muy templado que descapulla su propia libertad para no traicionarla.

Sin decirlo abiertamente, Sagarra opta por la literatura, sin pasar obligatoriamente por la ficción. No le queda otra, en casa de papá. Es el Prospero de Durrell en la isla de Corfú, su Barcelona marítima; discurre por sorpresa como lo hace el protagonista del primer libro de viajes de Durrell. Sus crónicas acarician las nubes, cuando no dan sopapos. Se plantea el periodismo como una actividad multidisciplinar en la que él entra por la puerta de las floristas de la Rambla, acaricia las piedras generosas y pisa las hojas muertas de otoño. Conoce el Eixample palmo a palmo, la ciudad de los notarios, abogados, comerciantes y médicos de familia. Un mundo porticado donde todo se mueve en disimulados vaivenes de libertad.

Escribe sobre los canelones del Morrison y, mientras aparca sus sueños, está dispuesto, casa por casa, a conocer la vida de sus moradores, a los que mantiene anónimos, como herederos de las sagas noveladas por su padre en Vida privada. Se acuerda de las terrazas del viejo Sarrià, abundadas por nubes de muñecos con traje de primera comunión, manchados de chocolate con nata; enjambres de comadronas y canónigos hechos de egolatría, de pergaminos escritos a tinta sobre herencias donaciones, traiciones y disgustos. Rasca el suelo con las uñas al estilo de Jardí o de Permanyer, pero lo hace con el aliento sagarriano, una forja descubridora.